Presse 2002

Stand 2.12.02 zurück

|

SR 5.1.2002 Fernsehbeitrag zum neuen Mundartbuch

|

|

|

|

Wochenspiegel und Hochwaldrundschau 4, 23.1.2002 Sich einmal an die eigene Geschichte erinnern |

|

Amtliches Nachrichtenblatt Schmelz 03/02

Ausstellung inTholey-Neipel Abb. 1: Umzeichnung einer neu entdeckten Ofenplatte derZeit um 1574. Entdeckt bei Umbauarbeiten im

Bereich Kunstglaserei . Petry in der Robert-Koch-Str. in Außen. |

|

SZ WND 28-02.02.2002 Lange im Schatten der Abtei Neipel: Katholiken in einem Dorf mit dem Namen “Wasserlauf” - “SZ”-Serie: Heimatkundliche Ortsportraits/Teil 27 Abwechslungsreiche Landschafts formen und eine geauso wechselvolle Geschichte - das zeichnet Neipel aus. Außerdem

wahrscheinlich der einzige Ort im Kreis, in dem ein Bär im Sommer umherzog. Ein Bär in Neipel. Mit einem stattlichen Bär, den eine Neipeler Familie einst auf ihrem Grundstück hielt, zog

der Familienvater oft über Land und bekam so etwas Geld zusammen, um Frau und Kinder zu ernähren. Wie kam der Bär nach Neipel? In Neipel gibt es eine Flurbezeichnung "Auf dem Bärenberg". Früher standen dort einige kleine Häuser. In

einem davon wohnte eine zugezogene Familie. Diese Leute waren sehr arm. Ihr ganzer Reichtum war ein Bär. Mit diesem Bären zogen sie zum Hochwald oder auch an der Prims entlang bis in Saartal und verdienten sich

durch kleine Vorführungen und Betteln ihren Lebensunterhalt.

Älteste Mühle im Ort Die älteste Mühle in Neipel stand am Dorfer Weg. Sie gehörte damals der Familie Jakob Johann (“Tehles Haus"). Das Anwesen ist heute umgebaut und es klappert kein Mühlrad mehr.

Eifrig dreht sich das Spinnrad Gertrud Endres stammte- aus der Mühle am Dorfer Weg. Früher war das Spinnen zur Winterzeit eine bliebte Beschäftigung. Meist dauerte es bis Maria Lichtmess - dann gingen die Bauern wieder aufs Feld.

In Neipel gab es immer Theater. Natürlich nur auf der Bühn: Die Aufnahme zeigt Mitglieder der Neipeler Theatergruppe um das Jahr 1930. Mit welchem Stück sie zu dieser Zeit gerade glänzten, ist nicht überliefert. Im kleinen Saal des Gasthauses Scherer fanden regelmäßig Theateraufführungen statt. Das Haus ist inzwischen zum “Haus am Mühlenpfad” umgebaut. Und die Neipeler Theatergruppe ist auch nach mehr als 70 Jahren immer noch sehr aktiv. (Quellen: "Neipel, ein kleines Dorf im Saarland" Faltblatt "Kulturtreff und Heimatmuseum Dörfer und ihre Geschichten von Gerhard Tröster |

|

wochenzeitung Tholey 29.3.2002

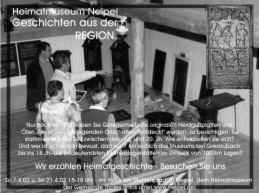

Heimatmuseum Neipel - Geschichten aus der Region Nur noch im April haben Sie Gelegenheit die originalen Herdgußplatten und Öfen, die in den umliegenden Ortschaften “entdeckt” wurden, zu besichtigen. Sie stammen aus der Zeit zwischen dem 16. und 20. Jh. Wie entwickelten sie sich? Und wer ist sich schon bewust, daß nur 7 km südlich des Museums - bei Gresaubach - bis ins 18. Jh. die bedeutendsten Eisenerzlagerstätten im Umkreis von 100 km lagen? Wir erzählen Heimatgeschichte - Besuchen Sie uns So 7.4.02 u. So 21.4.02 15-18 Uhr - im Haus am Mühlenpfad in Neipel, dem Heimatmuseum der Gemeinde Tholey (infos unter www.neipel.de) |

|

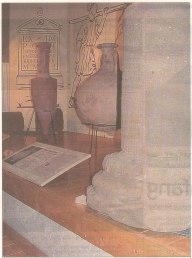

Wochenzeitung Tholey Ausgabe 24/2002 Römische Amphoren in Neipel – Neue Sonderausstellung im Heimatmuseum der Gemeinde Tholey Nächster Öffnungstermin: Sonntag 16. Juni 2002 15-18 Uhr Das Heimatmuseum der Gemeinde Tholey, das „Haus am Mühlenpfad“ in Neipel feiert in diesem Herbst sein 5-jähriges bestehen. Im Rahmen dieses Jubiläums präsentiert Ihnen die Interessengemeinschaft Ortsgeschichte Neipel in der archäologischen Abteilung bereits jetzt ein ganz besonderes Highlight. Eine ganze Reihe von Glücksfällen bescherte der Interessengemeinschaft Ortsgeschichte die herausragenden Ausstellungsstücke, die nun hier im Museum einem breiten Publikum zugänglich sind.

Europäischer Handel ins Dreikreiseeck um Neipel. Dies steht als Motto über unserer Ausstellung. Nur wenig nördlich von Neipel grenzen die Gemeinden Tholey (Kr. St. Wendel), Schmelz (Kr. Saarlouis) und die Stadt Wadern (Kr. Merzig-Wadern) an einem Punkt zusammen. Das Dreikreiseeck. Aus genau diesen drei Orten stammen jeweils die Exponate, die in regelmäßig wechselnden Ausstellungen in der archäologischen Abteilung gezeigt werden. (Infos: www.neipel.de) Im September 2000 wurde 2km südlich des Museums, in Schmelz-Limbach (Kr. Saarlouis) eine römerzeitliche Aschengrube von über 5 m Länge ausgegraben. Neben rund 80 Gefäßen eines römischen Eß- u.Trinkservices wurden die Scherben einer spanischen Olivenölamphore des 2. Jhs.n.Chr. entdeckt. Noch im gleichen Winter wurde dieser immerhin rund 80 Liter Olivenöl fassende Transportbehälter in hunderten von Arbeitsstunden restauriert. Im Dezember des gleichen Jahres gelangte eine Bananenkiste mit „angemoosten“ Tonscherben zur Interessengemeinschaft Ortsgeschichte Neipel. Es waren Lesescherben einer italischen Weinamphore des 1. Jh. v. Chr., die in Wadern-Lockweiler (Kr. Merzig-Wadern) , also etwa 3 km nördlich des Museums, gefunden wurden. Im Winter 2001/2002 konnte diese Weinamphore restauriert werden, die nun das 4. derartige Fundexemplar im Saarland darstellt. Die bis zum Halsansatz nahezu vollständige und im Rand und Henkelbereich erhaltene Weinamphore ist der Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung. Sie belegt das Interesse einer keltischen Oberschicht an römischen Genußmitteln vor der militärischen Intervention Cäsars in Gallien. Vielleicht gibt die Ausstellung Anstoß die ungewöhnlichen Fundumstände dieser Amphore archäologisch zu untersuchen. Zu rechnen ist mit dem Grab eines Mitgliedes des treverischen Adels aus der Zeit kurz vor oder während des gallischen Krieges. Es bleibt also spannend was im Dreikreiseeck noch verborgen liegt. Das dritte Ausstellungsobjekt ist die Replik eines Altfundes, der 1883 in Tholey (Kr. St. Wendel), also rund 8 km östlich des Museums entdeckt wurde und dessen Original sich im Rheinischen Landesmuseum in Trier befindet. Die Säule eines Kredenztischchens mit dem Weingott Bacchus als Reliefdarstellung. Diese auch heute noch beliebten Stehtische dienten heute wie damals als Abstellmöglichkeit für Trinkgefäße. Den Eröffnungstag am 30.5.2002 nutzten rund 80 Besucher – nicht zuletzt – um in den besonderen Genuß eines italischen Rotweines, einen Falerner Wein zu gelangen, wie er auch schon von Cäsar getrunken wurde. Es mag sein, daß ein Wein aus der gleichen Traubenart auch in der Lockweiler Amphore vor 2000 Jahren unsere Heimat erreichte und einen Trevererfürst in ähnlicher Weise erfreute, wie ihn auch prominente Besucher, wie der Saarlouiser Landrat Peter Winter, der zukünftige Tholeyer Bürgermeister Hermann Josef Schmidt, der Schmelzer Bürgermeister Armin Emanuel oder der Landeskonservator a.D. Prof. Dr. Alfons Kolling und der Fachmann für keltische Kulturgeschichte Dr. Rudolf Echt nach der Ausstellungseröffnung zu schätzen wußten. Das Museumsteam möchte an dieser Stelle noch einmal allen Danken die zum Gelingen dieser außergewöhnlichen Ausstellung beigetragen haben: Erwin Jäckel, Josef Dewes, Familie Morbach, Reiner Schmitt, Andreas Jäckel, Christof Schnur, Markus Greten, Sabine Biwer, Ditmar Lösch, Martin Bock, Gerta u. Erwin Groß, Harald Baldes, Alwine Jäckel und die Fa. Issimo in Homburg. Besonderer Dank gilt der Gemeinde Tholey für das zur Verfügung stellen der hervorragenden Ausstellungsmöglichkeiten in ihrem Heimatmuseum „Haus am Mühlenpfad“ in Tholey-Neipel. Nutzen auch Sie diese Gelegenheit zum Besuch des Museums. Hier wird Altes immer aktuell präsentiert. Das Museumsteam freut sich auf Ihren Besuch.

|

|

Wochenzeitung Tholey Ausgabe 33/2002

Darunter befanden sich auch 2 vollständig erhaltene rund 3 m hohe Steinsäulen, die ihr Museumsteam vom “Haus am Mühlenpfad” nun fachgerecht

dem interessierten Publikum präsentieren kann.

|

|

Wochenspiegel Hochwald 30.10.2002

“Haus am Mühlenpfad” in Neipel läd ein Neipel (hm./ti). Am Sonntag dem 3.11.2002 ist das Heimatmuseum "Haus am Mühlenpfad" in Tholey-Neipel noch einmal geöffnet, um dann für dieses Jahr seine Pforten zu schließen. Das heißt nicht, daß damit das kulturelle Angebot unseres Ortes erschöpft ist. Anderen "Leckerbissen" wird Platz gemacht. So finden vom 17.11. bis einschließlich 1.12.02 die Neipeler Theatertage statt. Am 15.12.02 ist der "Tag der älteren Mitbürger". Eine Veranstaltung reiht sich an die andere. Das Haus am Mühlenpfad läd deshalb am 3. November von 15.00 bis 18.00 Uhr noch einmal herzlichst zum Museumsbesuch in Neipel ein. Wir bieten als besondere Attraktionen restaurierte römerzeitliche Wein- und Olivenölamphoren aus Wadern-Lockweiler und Schmelz-Limbach sowie die aktuellen 3 m hohen Säulenfunde der Ausgrabung der saarländischen Denkmalpflege im Bereich Schweichhauser Straße in Tholey im August dieses Jahres. In einer anderen Abteilung wird die Verarbeitung von Wolle und Flachs über den gesponnenen Faden hin zu Web- und Strickgeweben vorgeführt. Ein Besuch im Heimatmuseum "Haus am Mühlenpfad" in Neipel ist immer ein Gewinn. Die Interessengemeinschaft Ortsgeschichte Neipel wird vor Ort präsent sein und ist auch gerne zu einer persönlichen Führung bereit. Museumsinfos über Termine und Ausstellungen im Internet unter: www.neipel.de

|

|

Wochenspiegel Hochwald 30.10.2002 Eine Exkursion ins Heimatmuseum NEIPEL (vfh./ti). Der Verein für Heimatkunde [Wadern e.V.] lädt

Geschichtsinteressierte zur Nachmittagsexkursion ins Heimatmuseum Neipel ein. Im Mittelpunkt des Museums steht die Dorfgeschichte im Bohnental und im Schaumberger Land. Geologie, Vorgeschichte, Landwirtschaft und

dörfliches Handwerk sind die Schwerpunkte im Museum.

|

|

Saarbrücker Zeitung - St. Wendel 29.10.2002

Mit Amphoren In Winterpause Am Sonntag, 3. November öffnet das Heimatmuseum"Haus am Mühlenpfad" in Neipel von 15 bis 18 Uhr zum letzten Mal für dieses Jahr. Als besondere Attraktionen sind die restaurierten Wein und OlivenölAmphoren aus Lockweiler und Limbach sowie die drei Meter hohen Säulenfunde Aus den aktuellen Ausgrabungen der saarländischen Denkmalpflege im Monat August. dieses Jahres in der Schweichhauser Straße Tholey zu sehen. In einer anderen Abteilung wird die Verarbeitung von Wolle und Flachs über den gesponnenen Faden hin zu Web und Strickgeweben gezeigt. Die Interessengemeinschaft Ortsgeschichte Neipel bietet Führungen an. VER/FOTO: PRIVAT |

|

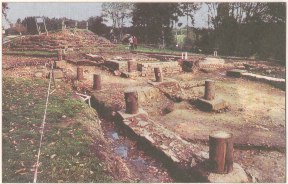

Saarbrücker Zeitung WND 22.10.2002 Antiker Name noch nicht gefunden

Überraschungen ohne Ende gibt es bei den Ausgrabungen im Wares- und Schweichhauser Wald Jetzt ist Winterpause Zwar zeichnen sich mehr und mehr die Konturen der römischen Siedlung ab, wie sie einst genannt wurde, das steht noch in den Sternen. Es soll aber weiter nach dem Namen der Ortschaft geforscht werden. Tholey (hpb). Für ein vierzehnjähriges Völklinger Mädchen, das mit der Messdieherjugendgruppe an dem

TerrexAngebot"Ausgrabung zum Mitmachen" im Wareswald teilgenommen hatte, war es wie es selber sagte die bisher "tollste Überraschung" ihres jungen Lebens.

|

|

Auf den Spuren der Romer in Schmelz Vortrag über römische Siedlungs und Gräberspuren in der Bettinger Mühle SCHMELZ (ps). Einen hoch interessanten Diavortrag hielten die beiden Archäologen Eric Glansdorp und Edith Jäckel, unter dem Titel „Archäologische Spuren aus römischer Zeit In den Schmelzer Ortsteilen“ in der Bettinger Mühle. Veranstaltet wurde der Vortrag vom Historischen Verein Schmelz und dem Verein zur Erhaltung der Mühle. Sage und schreibe 19 Siedlungsspuren, sowie zehn Gräbersspuren aus römischer Zeit gibt es allein in der

Gemeinde Schmelz 16 dieser Siedlungsspuren sind sicher, drei werden vermutet. Begonnen wurde mit der Spurensuche in der Gemeinde Schmelz im 19. Jahrhundert. Großen

Anteil hatte hier der Pachtener Pfarrer Philipp Schmitt, dessen 1850 erschienenes Buch „Kelten und Römer im Kreis Saarlouis" heute noch als Quelle für Archäologen dient. Die gut 50 Zuhörer, unter ihnen auch Bürgermeister Armin Emanuel, waren von dem spannenden Vortrag begeistert und gleichzeitig überrascht, wie viele Spuren der Vergangenheit es in der unmittelbaren Umgebung doch gibt.

[Ein sehr guter Bericht von Phillipp Semmler]

|

|

SZ SLS 27.11.2002 Archäologen erkunden den Ort zwischen Bereits Pastor Philipp Schmitt suchte mit einfachen Mitteln auf Schmelzer Bann nach der römischen Vergangenheit. Heute arbeitet man mit Luftbildern, setzt Geomantik [Geomagnetik], Geo-Elektrik und GeoRadar ein. Von BEATRIX HOFFMANN Schmelz. Schon die alten Römer schätzten die heutige Gemeinde Schmelz und ließen sich hier nieder. Gleich an 16 Stellen siedelten sie sich an und hinterließen Spuren. Wo und was genau, erläuterte das ArchäologenTeam Edith Jäckel und Eric Glansdorf [Glansdorp] auf Einladung des historischen Vereins [Schmelz und dem Verein zur Erhaltung der Bettinger Mühle] in der Bettinger Mühle in zwei LichtbildVorträgen. Der landwirtschaftlich geprägte Ort zwischen den zentralen Orten Contiomagnus (Pachten) und Wareswald bei Tholey", die Siedlungsstätten an sich, stand bei Teil Eins im Mittelpunkt, während es im folgenden Vortrag um Funde ging. Bereits Pfarrer Schmitt aus Pachten wandelte vor 150 Jahren auf den Spuren der Römer über die Schmelzer Flur und zeichnete seine Beobachtungen auf. Später machten sich Leute wie der Außener Bürgermeister Mathias Groß auf Spurensuche, leider sind nur zwei kleine Hefte mit Aufzeichnungen erhalten geblieben. Heute sind Heimatforscher wie Reiner Schmitt, Erwin Jäckel, Willi Marxen und Gerd Naudorf am Werk. Nach starkem Regen machen sie sich in den verschiedenen Ortsteilen zur Feldbegehung auf und sie werden fündig. Dachziegel aus der Römerzeit, Scherben von Gefäßen, auch Perlenschmuck brachte der Regen an den Tag. Gewandspangen und Nägel wurden auf Schmelzer Bann gefunden. Jedes Fundstück wird dem Amt für Denkmalpflege in Saarbrücken gemeldet und registriert. Gezieltes Schürfen, also die Arbeit mit Detektoren, ist allerdings verboten. Aber nach ungewöhnlichen, beziehungsweise unnatürlichen Formen in der Natur darf ein jeder Ausschau halten. Auch Pfarrer Philipp Schmitt zog bereits aus den PflanzenWuchsformen seine Schlüsse. Heute arbeitet man mit Luftbildern, setzt Geomantik [Geomagnetik], GeoElektrik und GeoRadar zur Forschung ein. Mauern und Gräben können so lokalisiert werden. In jüngster Zeit tauchten Mutmaßungen auf, dass es zwischen Hüttersdorf und Außen ein Quellheiligtum, ähnlich dem in Ihn geben soll. Ganz allgemein ist der Forschungsstand, so die Archäologen, in Schmelz "dürftig". Nur an der Birg in Limbach gab es bislang reguläre Ausgrabungen. Partiell wurde auch bereits an anderen Stellen gearbeitet. Wie haben die Römer in unserem Raum gelebt? Welche Feste feierten sie? Wie bestatteten sie ihre Toten? Diese Fragen stellen sich den Forschern. Vor allem über die letzte Frage geben Fundstellen in Schmelz Auskunft. Ein komplettes Geschirr mit 60 einzelnen Gefäßen fand man beispielsweise bei einer Grabstätte zwischen Außen und Oppen. Das weise, so Eric [Edith] Jäckel, darauf hin, dass beim Begräbnis eine Art „Ims" stattgefunden habe. Ebenfalls ein KomplettSortiment mit Schalen, Schüsseln und Vorratsamphoren wurden an zwei weiteren GrabStellen gefunden. Die Römer verbrannten ihre Toten auf einem Scheiterhaufen und bestatteten sie in einer Urne. Zuvor jedoch wurden sie für die Reise ins Jenseits ausgestattet. So durfte beispielsweisedie Münze für den Fährmann, ins Reich der Toten nicht fehlen. Diese Münzen kann man ziemlich genau datieren, denn wie auch heute gab es wechselnde Moden und verschiedene Werkstätten. Zwischen Primsweiler und Lebach (allerdings auf Lebacher Bann) befindet sich eine der größten römischen Grabstätten im Saarland mit zirka 200 Gräbern. Über das Leben der Römer geben Darstellungen auf Steindenkmälern und Reliefs Auskunft. Männer bei der Traubenlese oder beim Holzsägen sind darauf zu sehen. Was das Bauen und Wohnen anbelangt, so waren sie zwar einerseits im Raum Schmelz Individualisten, andererseits achtete man bei der Mauertechnik, der Wandverkleidung, bei Wasserleitungen und Heiztechnik auf Standards. Die römische Siedlungsstellen, einige davon mit mehreren Gebäudekomplexen, wurden im Abstand von zwei bis drei Kilometern ausfindig gemacht. Doch noch ist keine bislang großflächig erforscht. So bleibt den Hobbyforschern also noch ein weites Feld. Unter Trockenstreifen im Getreide können sich beispielsweise Mauerreste verbergen. Und bei einer Feldbegehung in Hüttersdorf wurde einmal sogar ein in Ton geritztes Spielbrett mit Spielsteinen gefunden. Wie man also sieht, können Zufallsfunde, so genannte Lesefunde, eine äußerst spannende Sache sein.

Handwerker Secundus verewigte sich. 1968 fand Willi Marxen imRinkert, westlich von Hüttersdorf, die Reste eines römischen Dachziegels samt einer Quittung, die der Dachziegler Secundus ausstellte. FOTO: ENGEL & SEEBER [ Foto Reiner Schmitt]

Suche in der Erde, Im September 2000 suchte ein Team im „Heidenhübel“ bei Schmelz-Limbach nach der römischen Vergangenheit – und wurde fündig: eine fünf Meter lange Grube, die mit Asche und Gefäßscherben gefüllt war. Foto: E&S [ Foto Bernhard Jäckel]

|

|

|

Blick in die archäologische Abteilung des Neipeler Heimatmuseums. Foto Heimatmuseum

Blick in die archäologische Abteilung des Neipeler Heimatmuseums. Foto Heimatmuseum